【BIM项目】某保障性安居工程项目BIM技术应用,全套文件共包含BIM模型、汇报PPT及演示视频等

资源截图

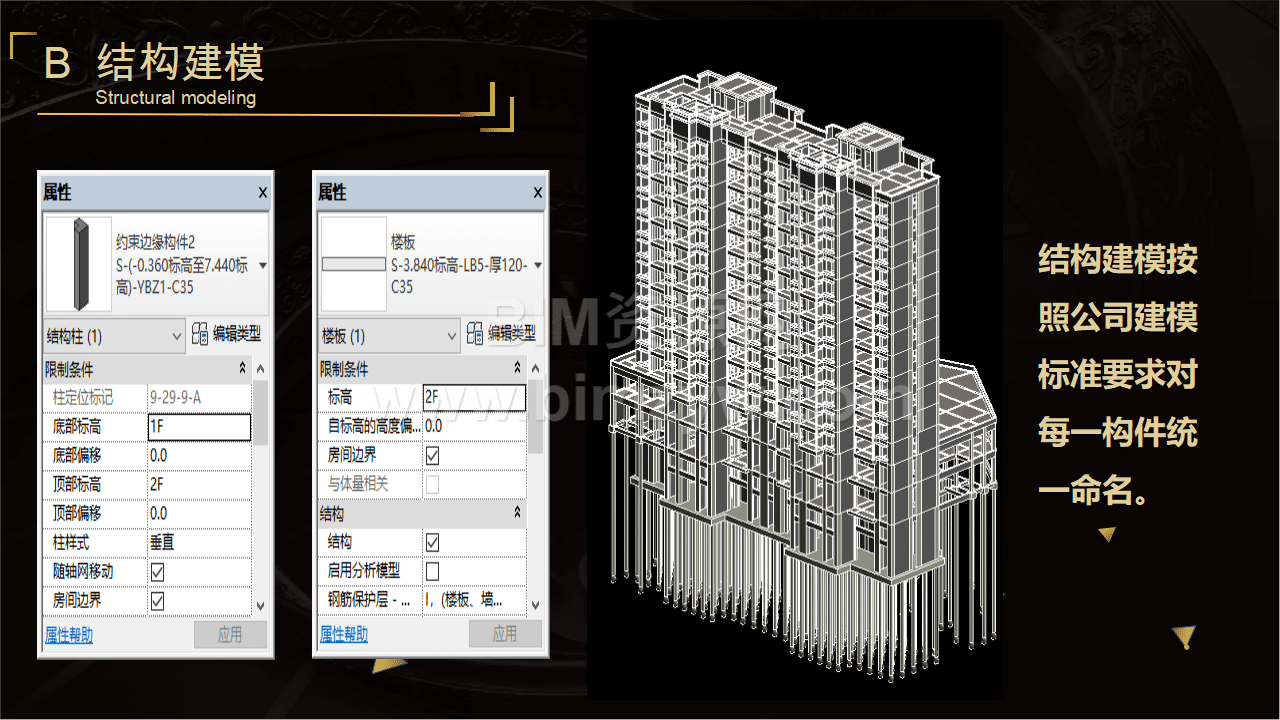

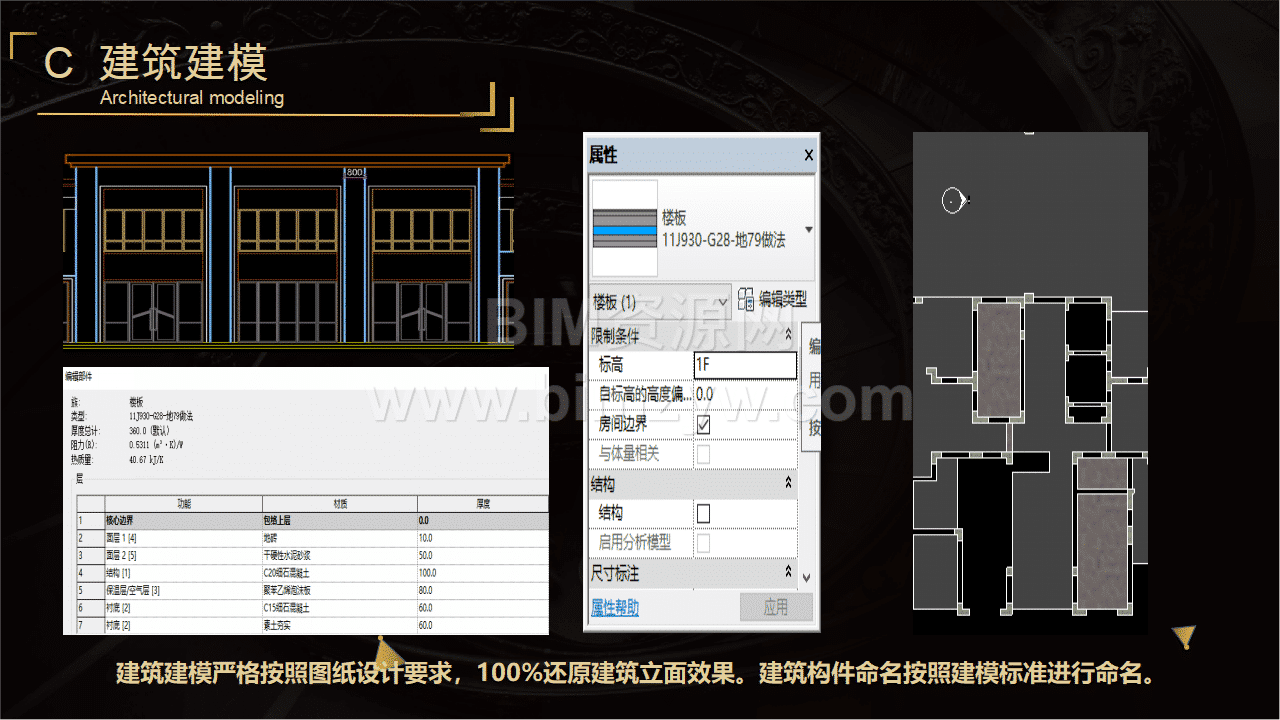

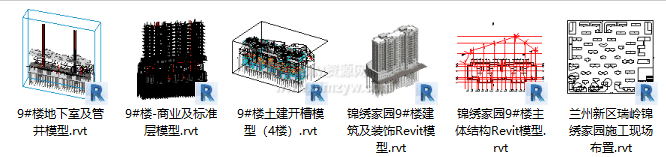

该保障性安居工程项目 9# 楼及附属裙楼总建筑面积 12825.72㎡,地下 1 层为小汽车库,地上 1-2 层为商业,3-14 层为住宅,建筑主体高度 42.95m,主体采用剪力墙结构,裙楼为框架结构,质量目标直指 “飞天奖”。为实现这一目标,项目在施工全过程引入 BIM 技术,开启了保障房建设的智能化升级之路。

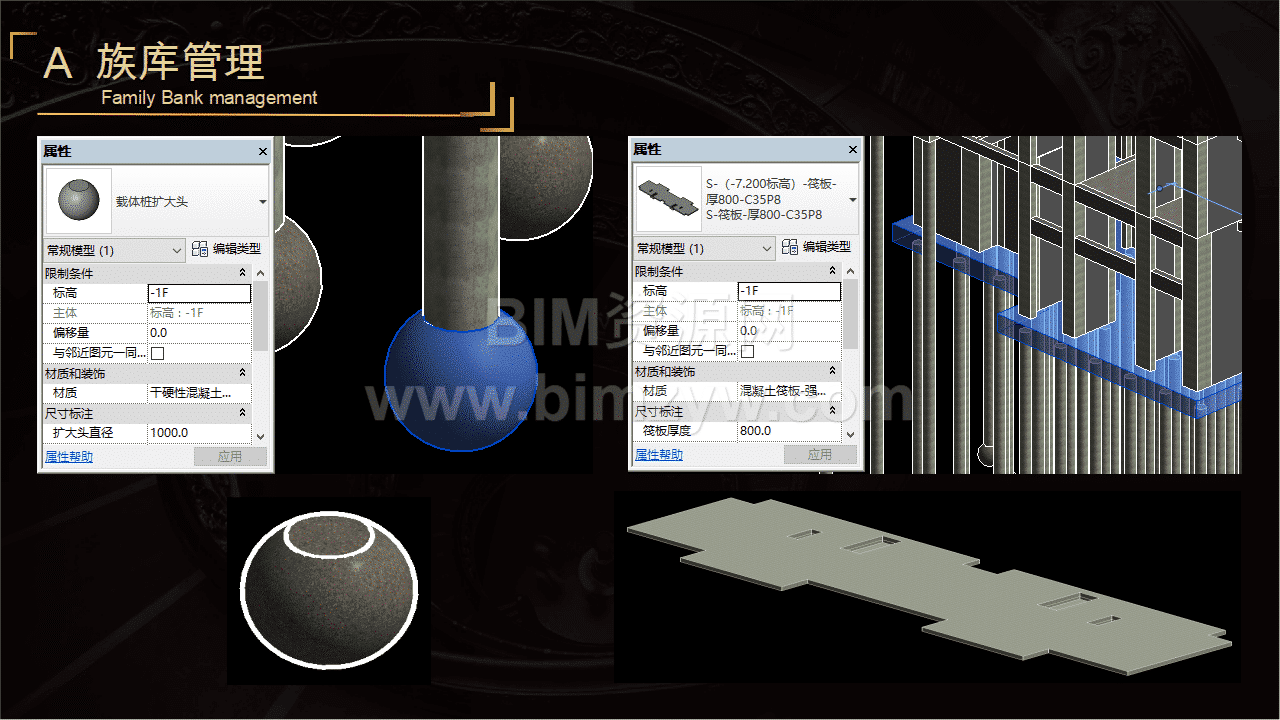

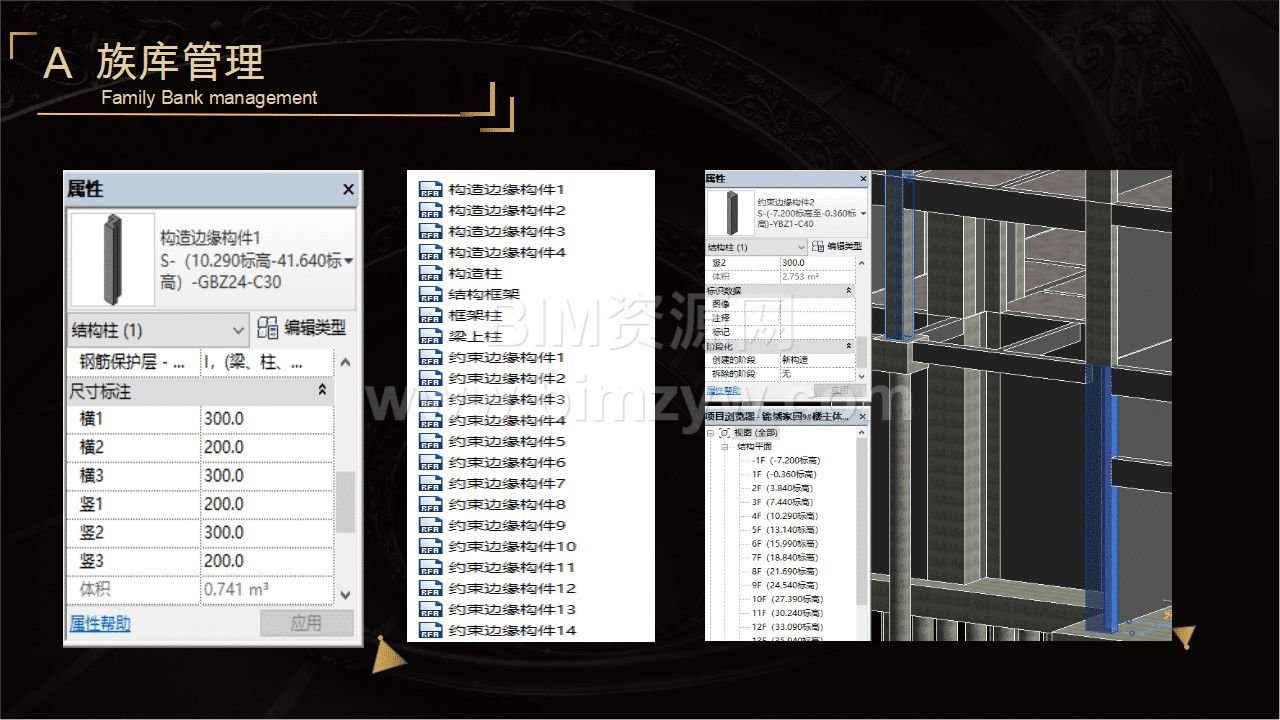

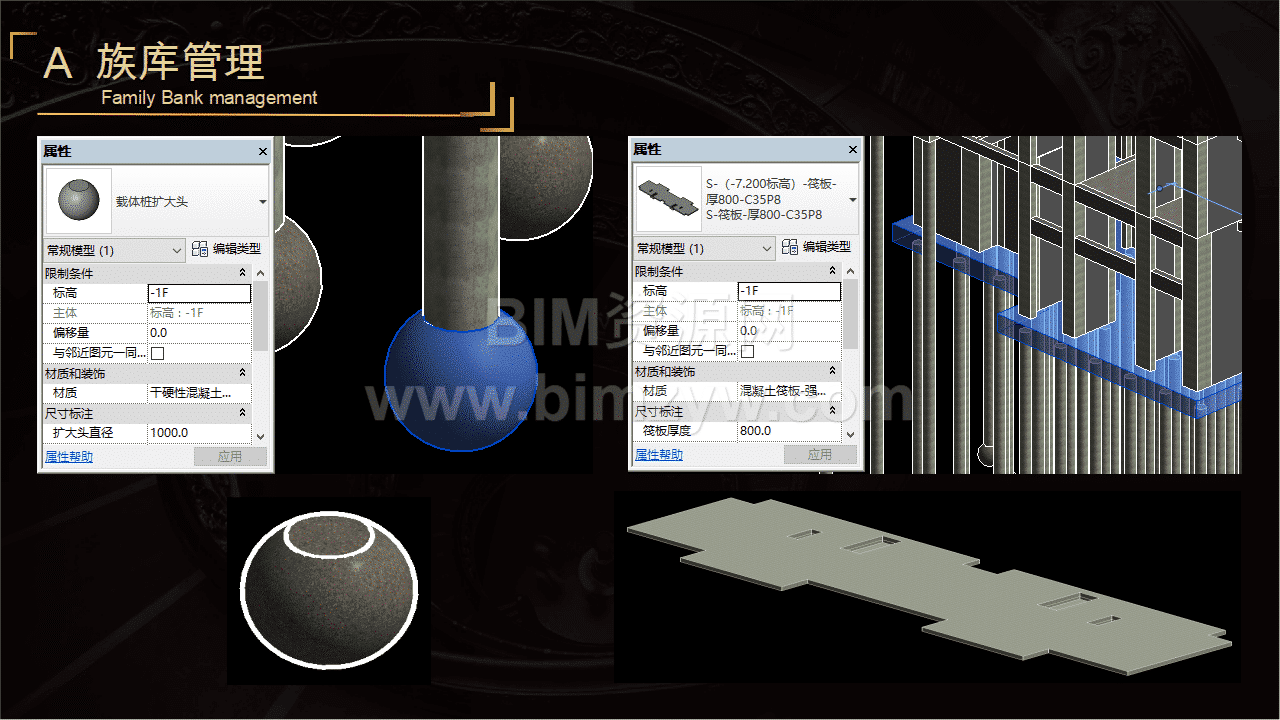

项目组建了BIM 实施团队,涵盖

土建、安装、造价、安全、质量等多专业人员,明确各岗位职责。例如,土建工程师负责

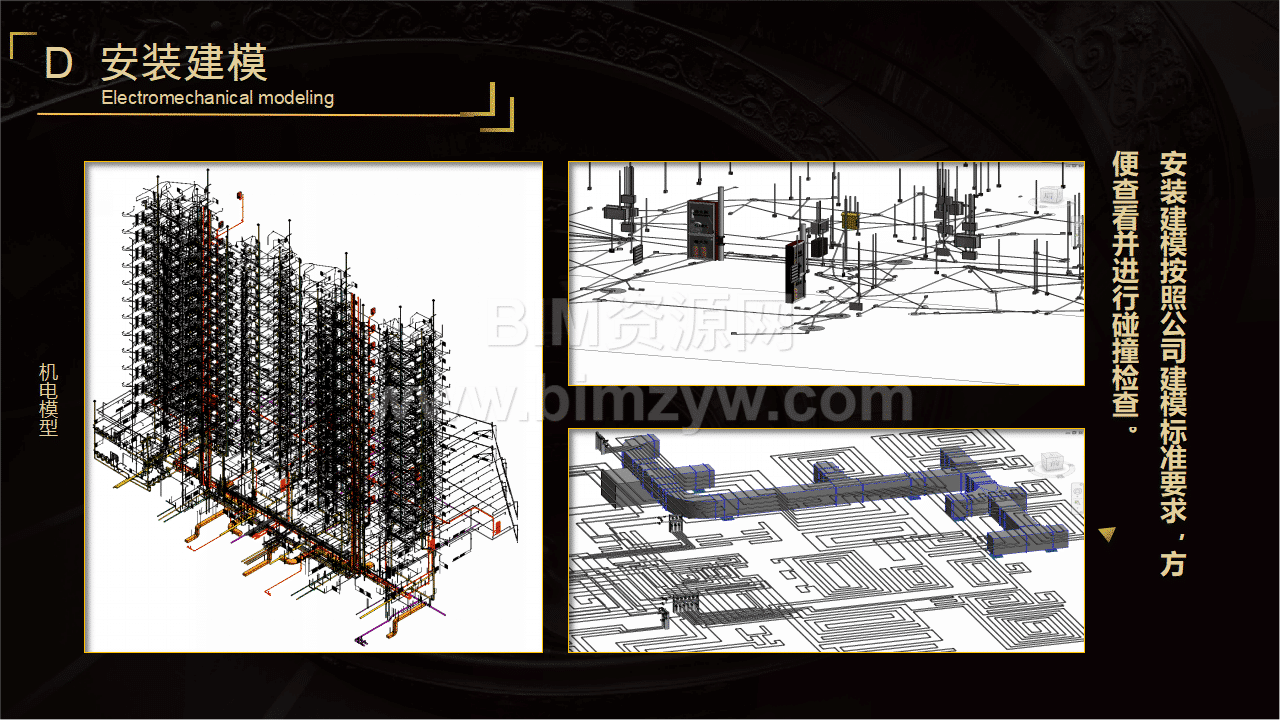

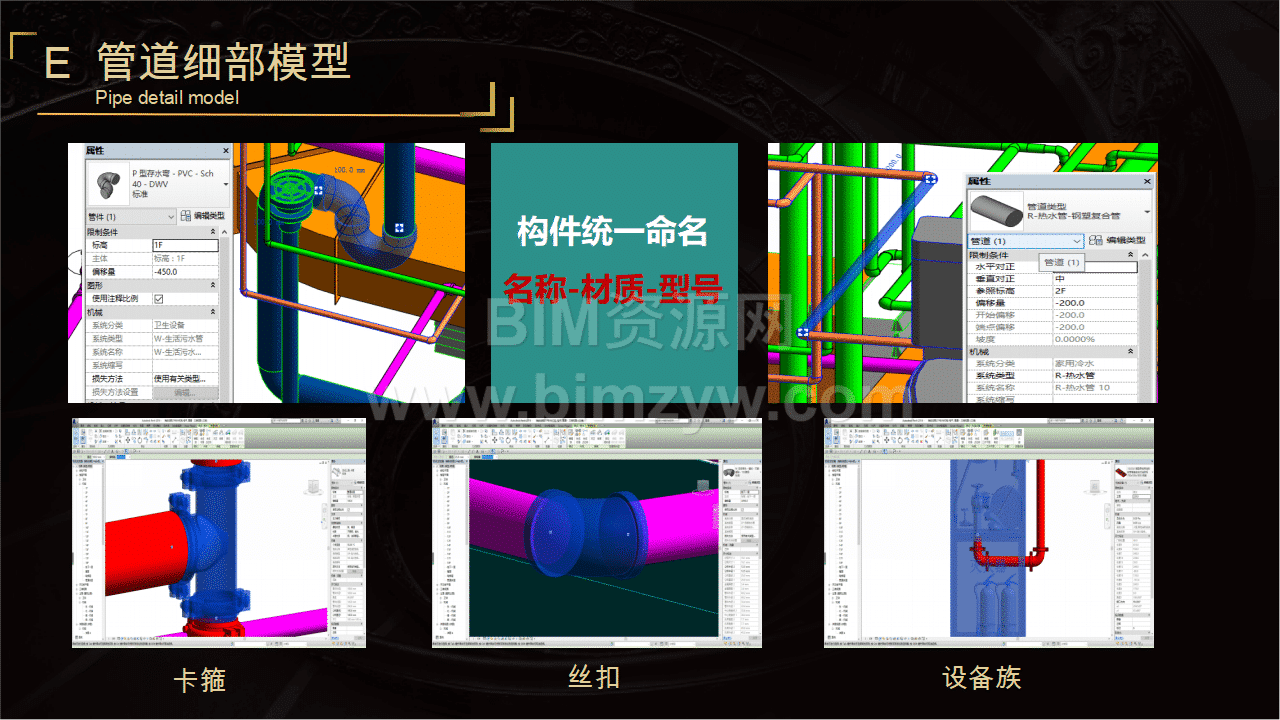

模型建立与施工模拟,安装工程师专注管线综合与深化设计,造价工程师通过 BIM 模型实现成本动态管控。同时,严格遵循《建筑信息模型施工应用标准》等

规范,建立月度考核、汇报机制,确保 BIM 应用的标准化与高效性。

硬件方面,配备高性能台式机(32G 内存、NVIDIA GeForce GTX2060 显卡)和笔记本电脑(16G 内存、RTX3050 Ti 显卡),满足复杂模型运算需求。软件采用

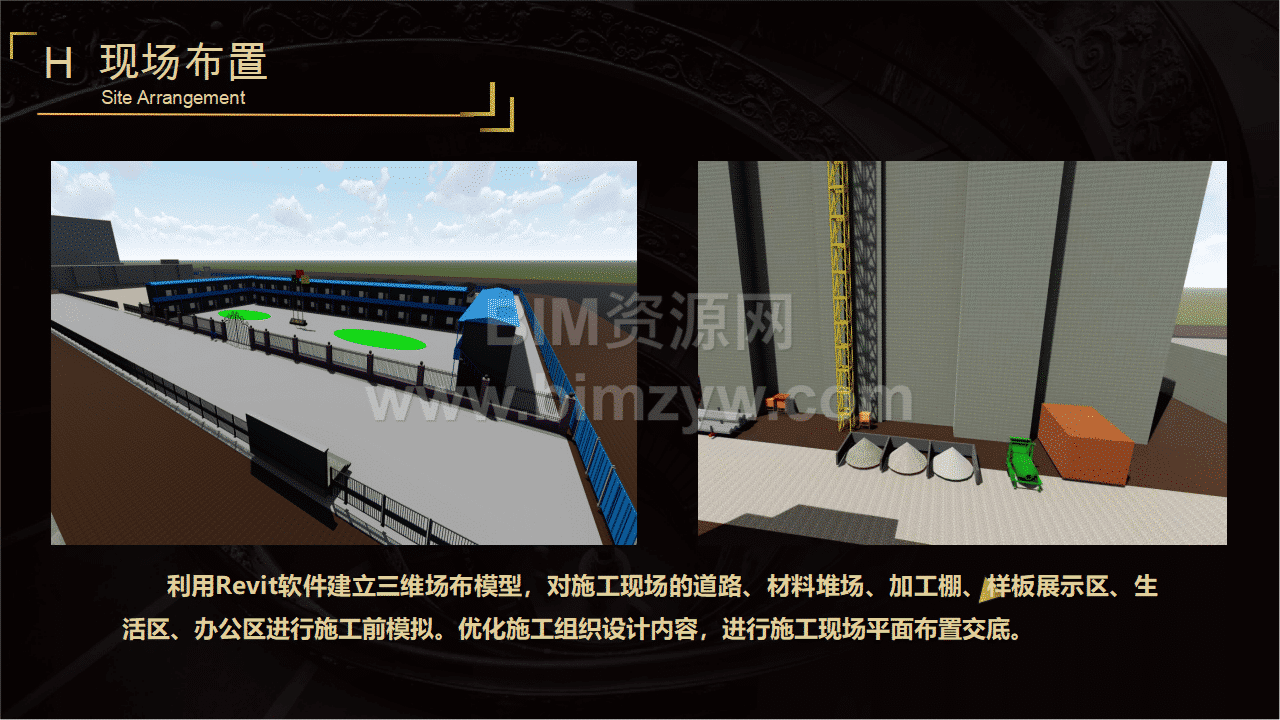

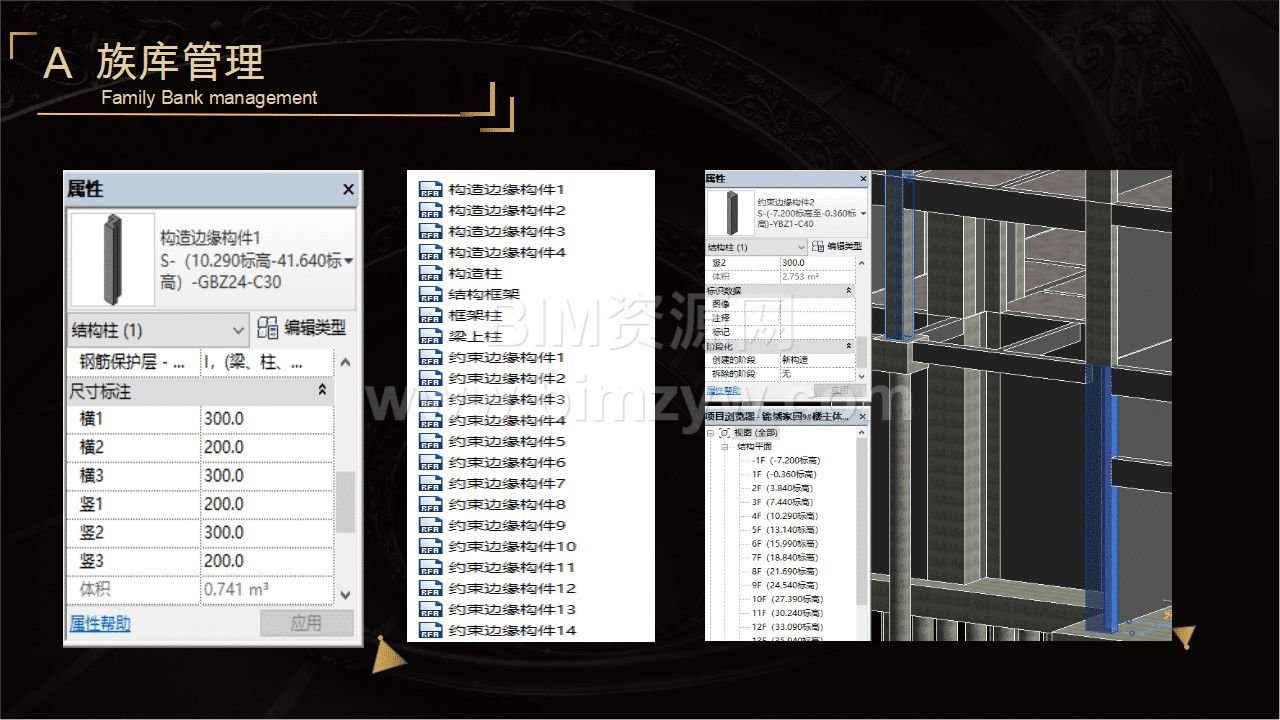

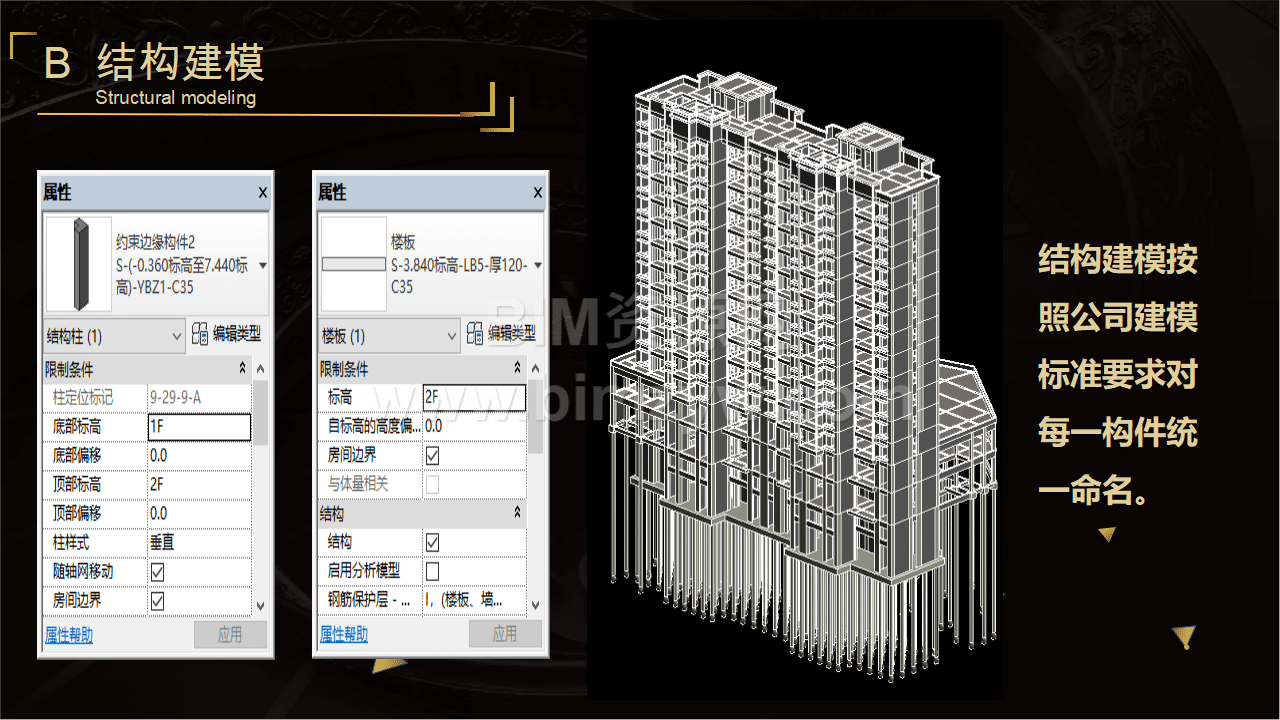

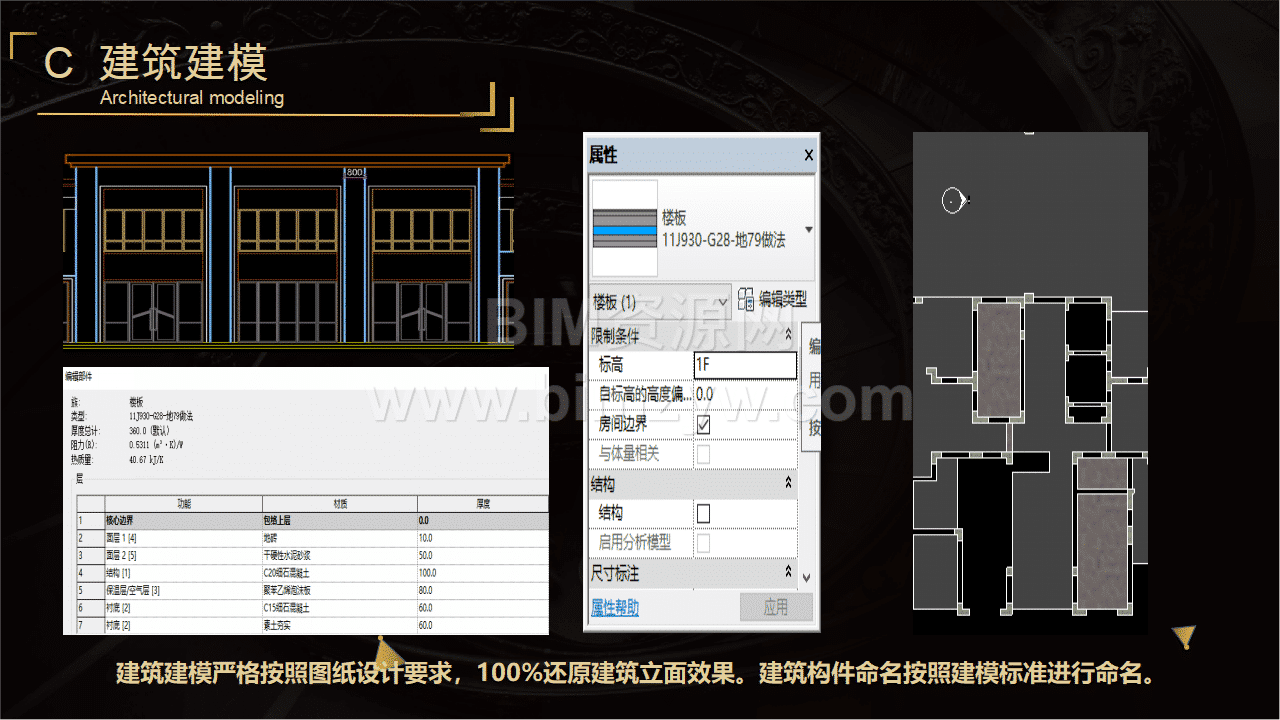

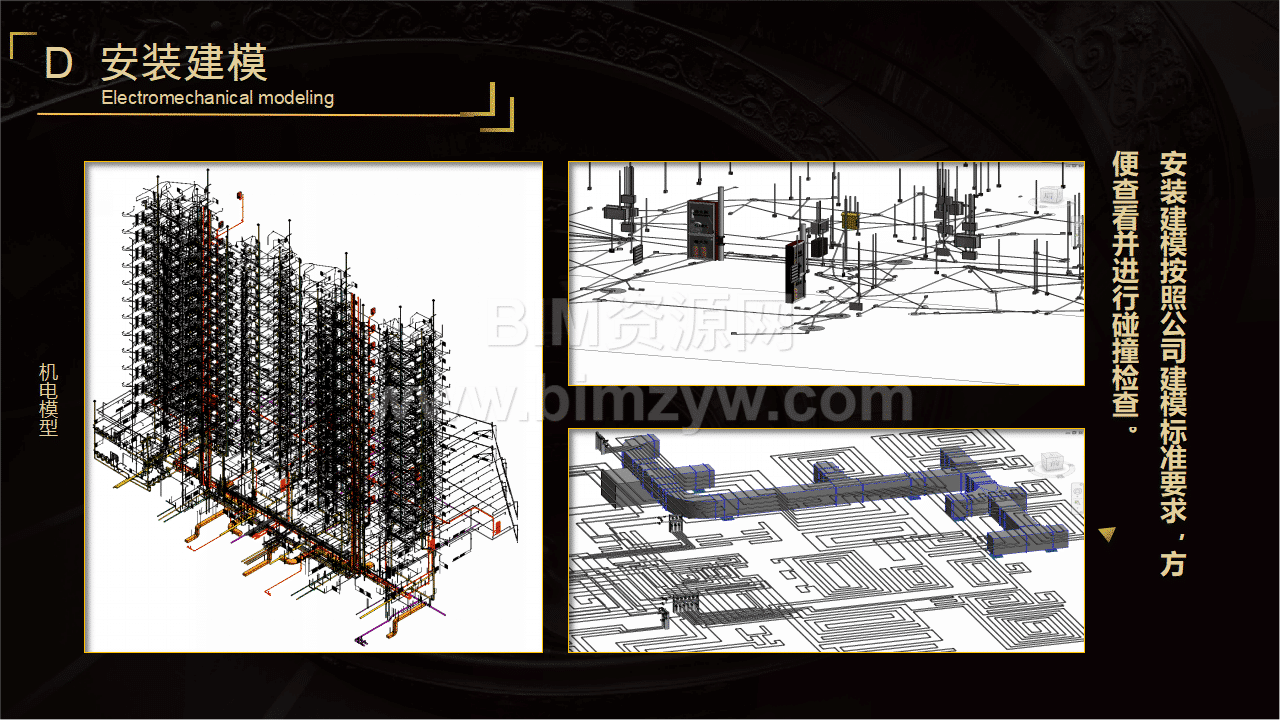

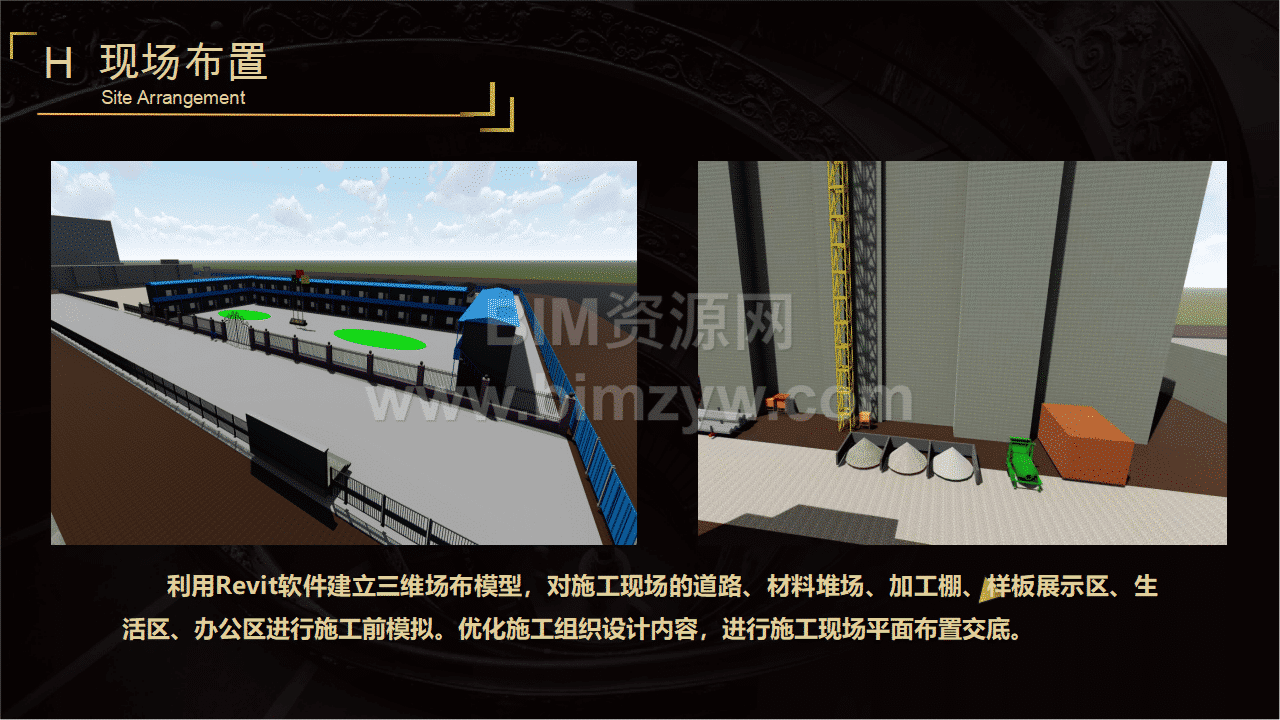

Revit 2018 进行建模与深化设计,Lumion 8 实现效果渲染,Fuzor 2020 开展施工模拟,广联达平台完成算量与成本分析,形成从建模到应用的全链条技术支撑。

项目遵循 “策划 – 分解 – 建模 – 审查 – 应用” 的流程,聚焦图纸审核、碰撞检查、深化设计、进度模拟等 10 大应用点。通过 BIM 模型提前发现图纸问题 44 条,解决管线碰撞 200 余处,实现了从设计到施工的无缝衔接。

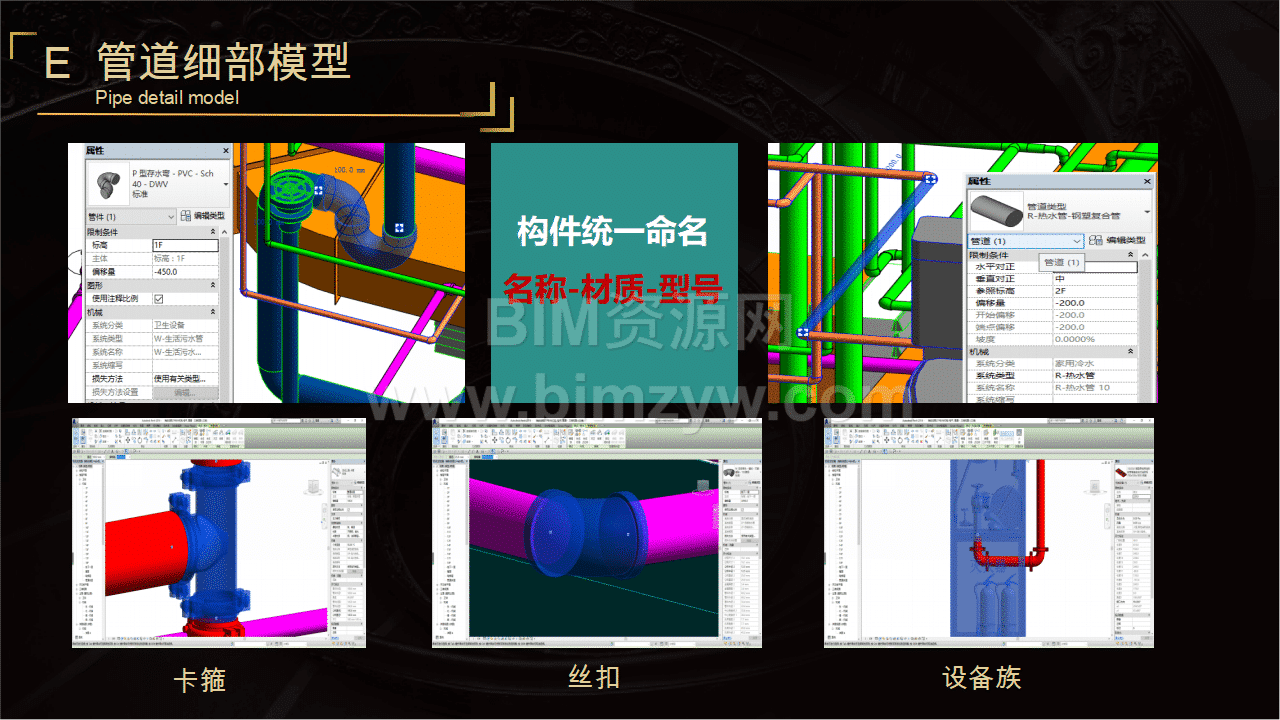

利用三维模型进行图纸审核,发现并解决了如商业屋面女儿墙节点缺失、电梯井板面做法矛盾等问题,避免了后期返工。在管线综合深化中,针对 3 趟桥架、19 趟管道及 3 趟风管的复杂布局,通过 “有压让无压、小管让大管” 等原则优化排布,减少碰撞的同时提升空间利用率,确保综合走廊施工顺畅。

通过 Fuzor 2020 模拟主体施工进度,动态对比计划与实际进度,及时调整资源配置,节约工期约 30 天。可视化交底覆盖模板工程、后浇带施工等关键环节,以三维动画直观展示施工工艺,累计开展技术交底 15 次,降低了因理解偏差导致的质量风险。

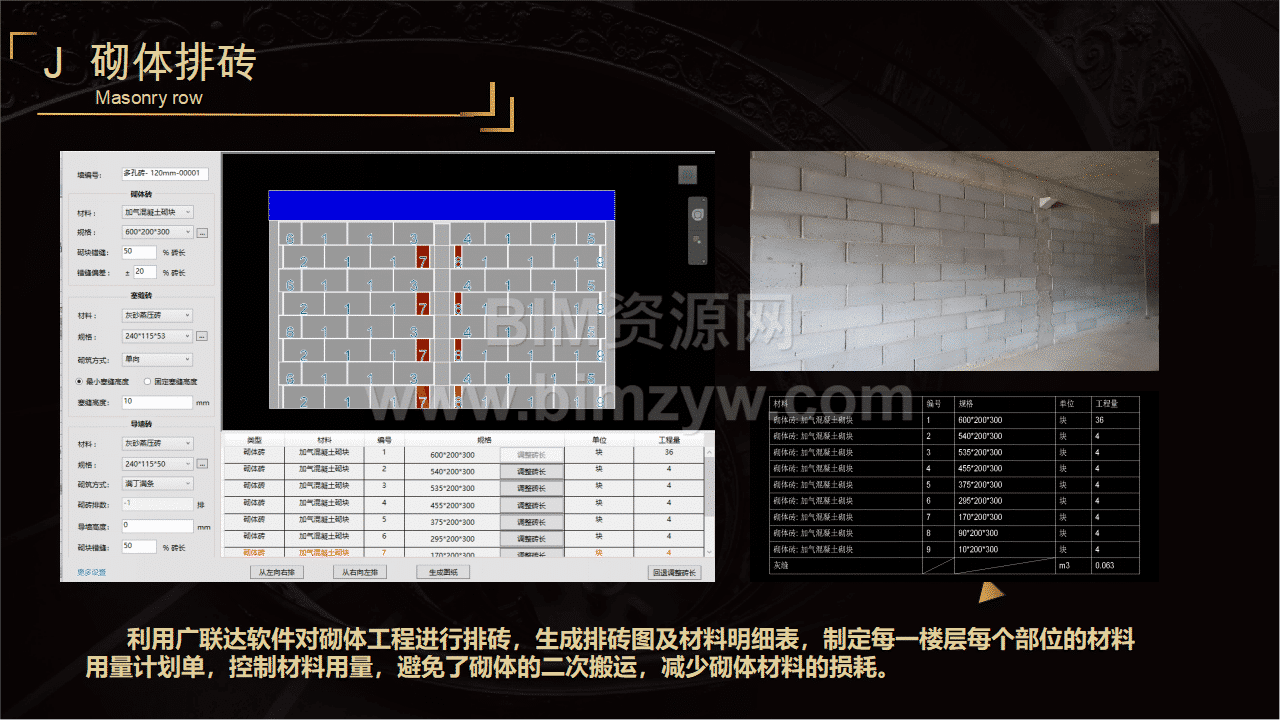

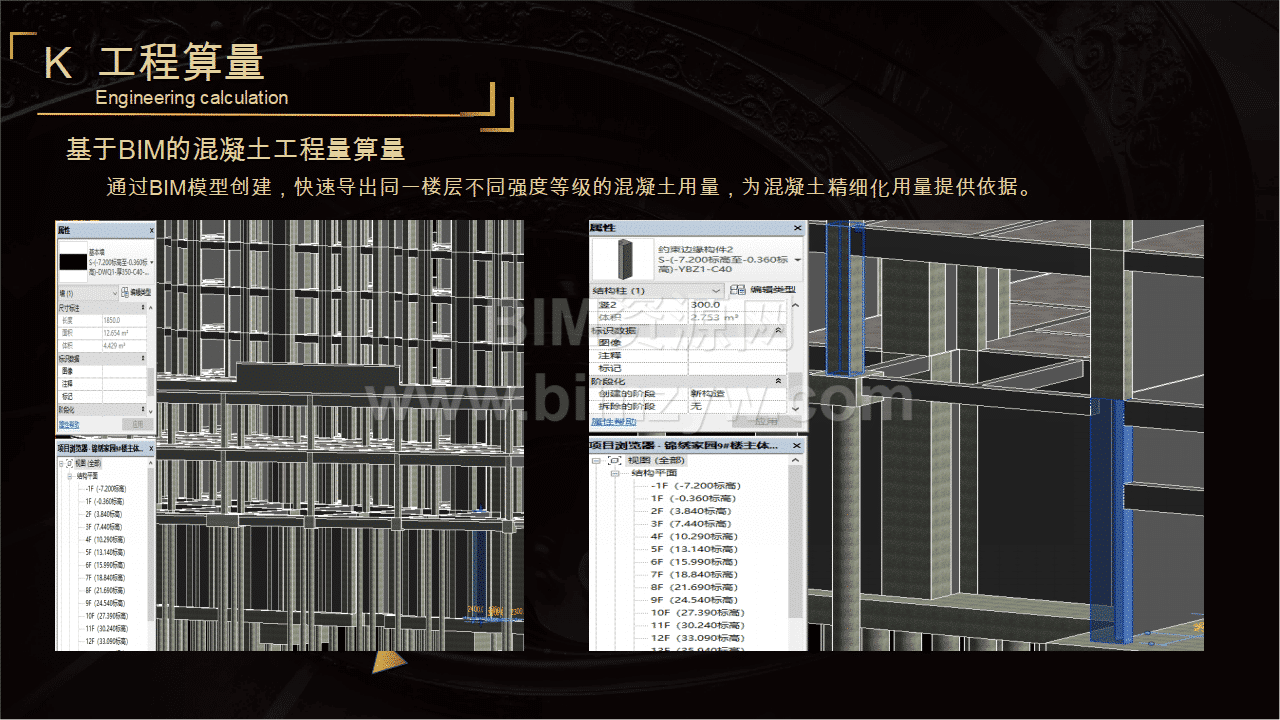

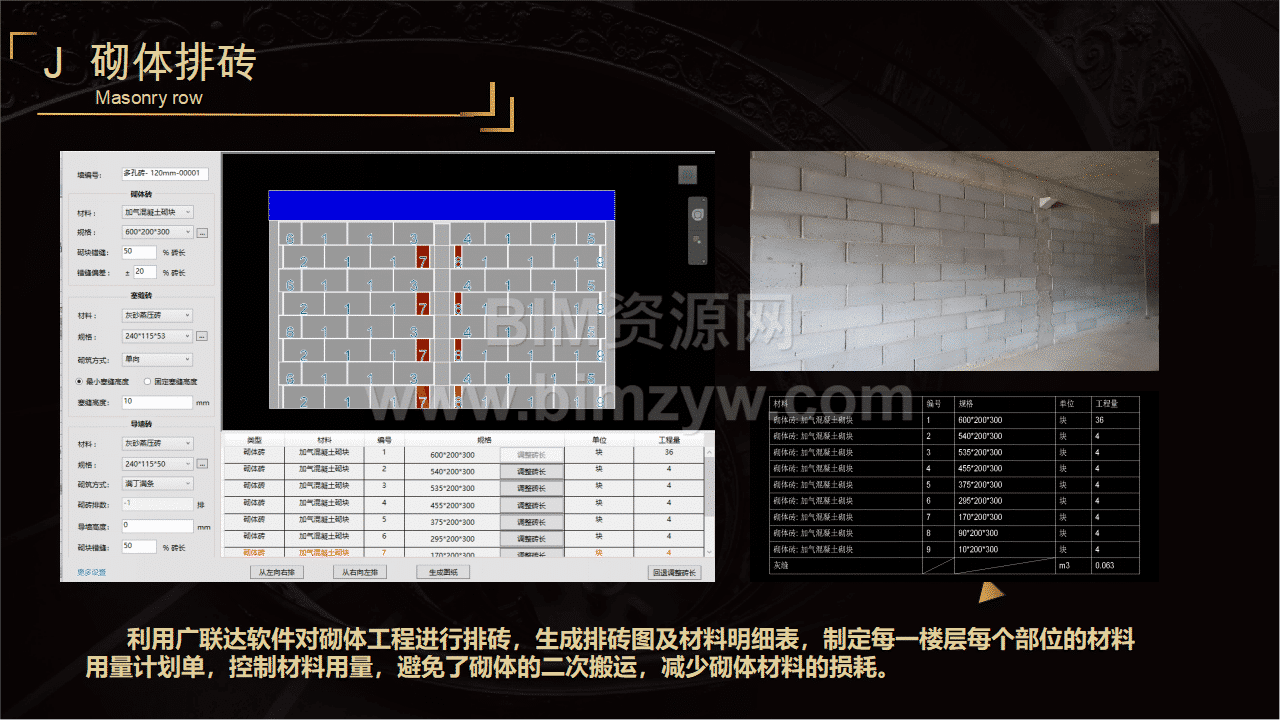

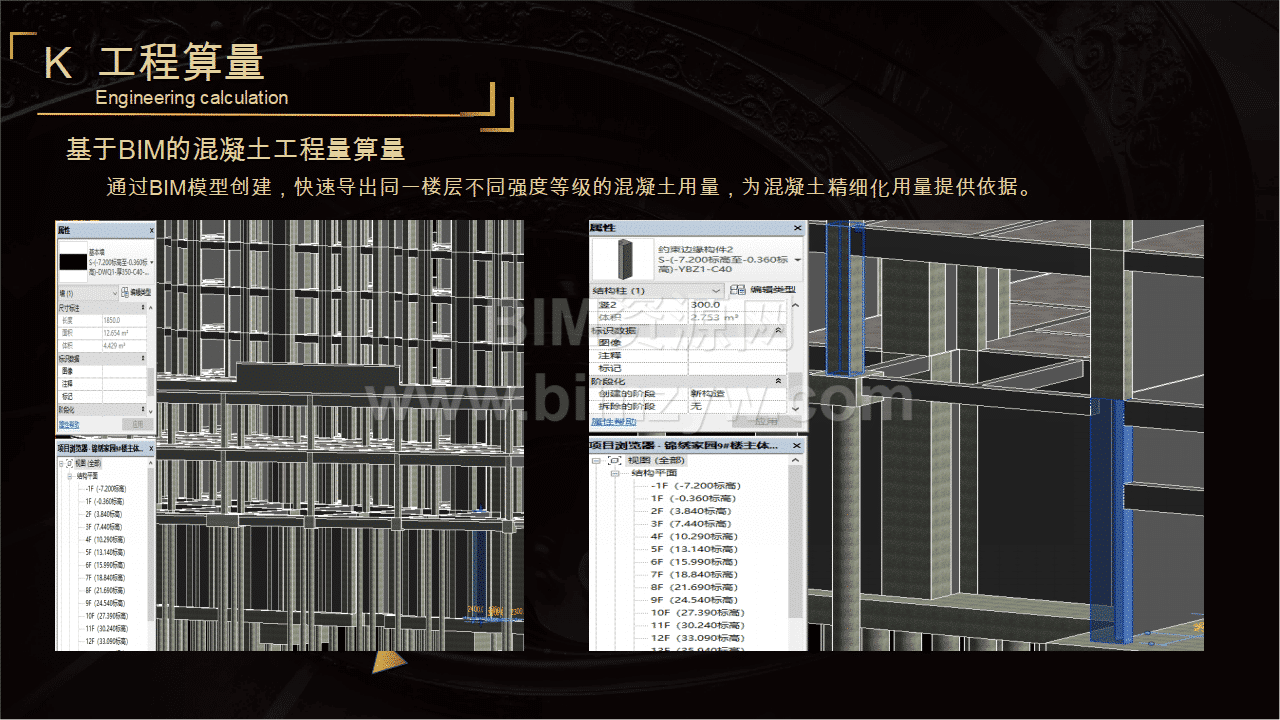

BIM 模型直接导出混凝土、管道、电缆桥架等工程量,误差控制在 3% 以内。例如,通过砌体排砖生成材料明细表,减少材料损耗 10%,避免二次搬运;安装工程算量精度提升至 95%,为成本核算提供了可靠依据,累计节约成本约 15 万元。

在安全管理方面,针对仅 55cm 宽的采光井施工难题,通过 BIM 模拟定制 0.4m 宽电动吊篮,配合两人协作模式,解决了传统吊篮无法作业的问题。同时,模型实时跟踪施工质量,如卫生间地沟做法优化、管道井布置调整等,为项目创优奠定基础。

项目在采光井施工中展现出创新智慧。面对 4 处狭窄采光井(净宽 55cm),通过设计变更将外墙保温厚度从 8cm 优化为 3cm,并在室内补做 5cm 保温,同时定制专用电动吊篮,结合 BIM 施工模拟,成功攻克高空作业难题,实现了安全与效率的双赢。

通过 BIM 技术应用,项目培养专业人才 6 名,实现了工期、成本、质量、安全的全面提升,为 “飞天奖” 评选提供了有力支撑。同时,项目经验为保障房建设提供了可复制的 BIM 应用模板。

- 人才培育:扩大 BIM 团队规模,开展高级建模、运维管理等专项培训,打造复合型人才梯队。

- 动态联动:探索 BIM 模型与现场进度的实时联动,通过物联网技术实现施工数据实时反馈,推动全过程动态管理。

- 运维拓展:将 BIM 模型延伸至运维阶段,打通模型与现有运维系统的数据接口,实现设备管理、能耗分析等功能的智能化升级。

该项目以 BIM 技术为引擎,推动保障房建设向数字化、精细化转型。未来,随着 BIM 技术与智能建造的深度融合,其在提升工程品质、降低建设成本、促进绿色低碳等方面将释放更大价值,为城市建设注入更多科技动能。

大小:2.11GB

版权:仅供学习,请勿商用

解压密码:www.bimzyw.com

声明:本站资源全部来自公开网络购买或收集,水印不代表署名仅用于防盗,版权归原作者所有。 版权说明:资源均源于互联网收集整理,不保证资源的可用及完整性,仅供个人学习研究,请勿商用。喜欢记得支持正版,若侵犯第三方权益,请及时联系我们删除!

《版权声明》

评论0